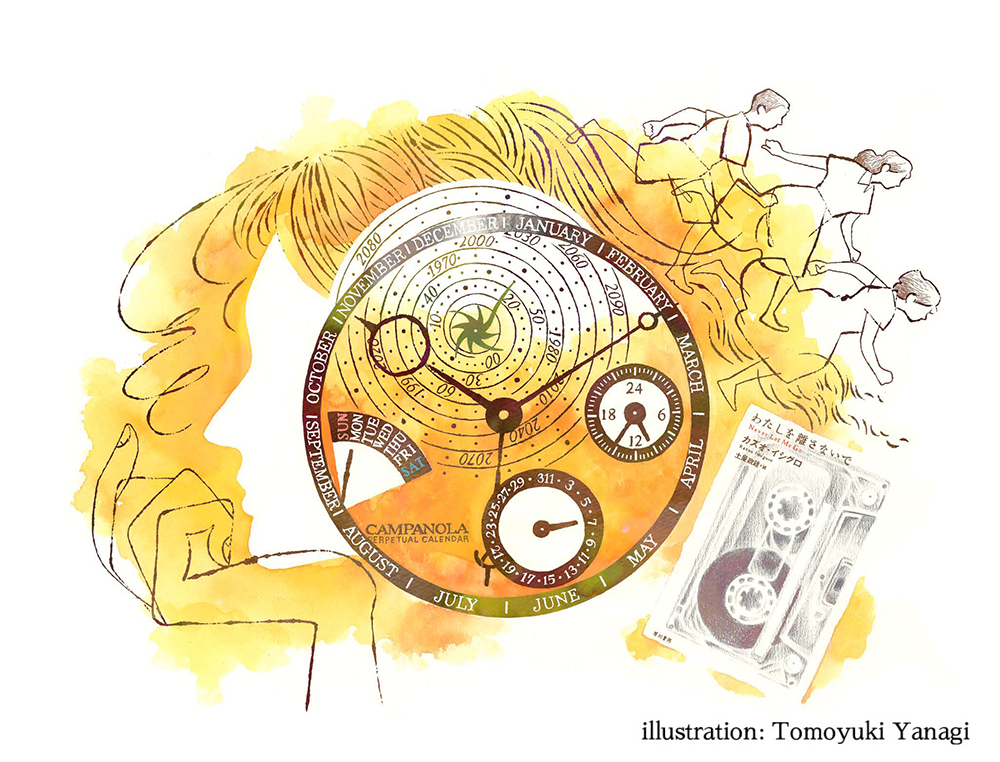

時の図書館 Vol.10

わたしを離さないで

―時間と記憶の物語―

illustration: Tomoyuki Yanagi

「わたしの名前はキャシー・H。いま三十一歳で、介護人をもう十一年以上やっています。」物語はこの一文から始まる。キャシーと名乗る語り手の女性は、イギリス南部の“回復センター”を巡回し、自分が担当する「提供者」のケアをしている「介護者」である。親身になって提供者の話を聞き、励まし、時には散歩に連れ出す。提供者たちをなるべく動揺させないよう細心の注意を払う。そして最期までを看取る。いつしかキャシーの思いは、かつて自分たちが子ども時代を過ごした寄宿施設ヘールシャムの思い出につながっていく。ヘールシャムは、平和でのどかな学園だった。優しかった先生たちのこと。みんなでがんばった球技の試合。敷地内の小道や窪地、アヒルの泳ぐ池。生徒一人一人がベッドの下に置いていた宝箱のこと。そして親友ルースや、キャシーが心を寄せていたトミーのこと……。

しかしヘールシャムには、普通の寄宿施設とは異なることがある。子どもたちの親、あるいは縁者は誰も訪問してこないし、便りもない。子どもたちもまたそれぞれの孤独の中にいて、自分の将来の夢や未来を語り合うことがない。

小説は、丁寧な記述によって、少しずつヘールシャムの謎を明かしていく。物語の舞台は、現在よりも少し先の未来に設定されており、ヘールシャムの子どもたちは、実は、キャシーを含め、臓器の提供を運命づけられたクローン人間たちなのだ。それゆえ、皆、短く限られた人生を生きる。

***

クローン技術とは、つまり精子と卵子の合体(受精卵)から発生する新しい生命ではなく、既存の個体の体細胞(例えば皮膚細胞や臓器細胞)の一部を取り出し、これを初期化して、受精卵に近い状態に戻し、そこから別の新たな個体を作り出すバイオテクノロジーである。

これは植物ではごく簡単に起こり得ることだ。短い枝や葉っぱを切り取り、別の場所に挿せば、そこから同じ個体が再生される。単一の植物細胞からでも、花、茎、葉っぱ、根をもった個体全体を再生できる。だからクローン化は植物では当たり前のことで、事実、クローンという言葉の語源は、小枝、を意味している。一方、動物では、カエルのような両生類では半世紀前にすでにクローンを作り出すことに成功していたが、哺乳動物では無理だと長らく考えられてきた。

ところが、1990年代後半、英国の研究所で、顕微鏡下での細胞核移植、初期胚の培養、代理母への着床などを使って、初めてヒツジでクローン動物が作り出された。世に名高いクローンヒツジ、ドリーの誕生だった。ドリーは、その元になった体細胞を提供したヒツジと、全く同じ遺伝子構成を持つ新たな個体である。いわば、人工的に創生された、時を隔てた一卵性双生児である。

このあと、ネズミ、牛、犬、猫などで次々とクローン動物の作成方法が確立されていくことになる。多くの哺乳動物で成功したのであれば、理論的には、同じ哺乳動物であるヒトでも、クローン化は可能だという段階に達した。たとえば難病に侵された人が、自分の体細胞から、自分と同一のクローン人間を作り、そのクローン人間から臓器を提供してもらう、ということが技術的にはできうるということになる。しかし、クローンとして生まれた人間は、体細胞の提供者と遺伝的には全く同一の個体ではあるが、全くの別人格の人間である。これは一卵性双生児が、互いに別人格であり、別の人権を持つのと同じだ。だから、臓器の提供だけで(あるいは他のいかなる目的のためであっても)、手段としてクローン人間を作り出すことは許されることではない。実際、科学界においてもクローン人間の作成を目指す研究は厳密に禁止されている。

イシグロの小説では、クローン技術が、治療目的のために解禁された近未来を描いている。それゆえ、ディストピア的なSFのように読める。あるいは、徐々に明かされていく主人公たちの境遇の秘密は、ミステリー仕立てにも読める。しかし、この小説は、SFでもなく、ミステリーでもない。文明批判や科学批判でもない。謎解きが物語の核心ではない(この事実は読み始めてまもなく明らかになる)。

この物語の核心は、“記憶”である。そう私は読んだ。キャシーと彼女をめぐる記憶が、ただ淡々と、非常に平易な言葉によって、ピンセットで薄い皮を一枚一枚剥いでいくような精緻さで語られる。そこに透明で、静けさに満ちた悲しみが湛えられていく。タイトルの「わたしを離さないで(Never let me go)」も、主人公が子どもの頃、口ずさんだ歌詞の一節を思い出すことに由来している。

あの人は、きっとヘールシャムのことをただ聞くだけでは満足できず、自分のこととして――自分の子供時代のこととして―― 「思い出したかった」のだと思います。使命の終わりが近いことはわかっていました。ですから、わたしに繰り返し語らせ、心に染み込ませておこうとしたのでしょう。そうすれば、眠れない夜、薬と痛みと疲労で朦朧とした瞬間に、わたしの記憶と自分の記憶の境がぼやけ、一つに交じり合うかもしれないではありませんか。あの人の介護をしながら、わたしは自分の幸運を思いました。わたしたちが――トミー、ルース、わたし、その他の仲間たちが――いかに幸せだったかをしみじみ噛み締めました。

(『わたしを離さないで』土屋政雄訳、早川書房)

記憶の作用について考えてみよう。

2011年の早春、震災が日本を襲う少し前、私は、来日したカズオ・イシグロと英語で対談する機会を得た(ご存知のとおり、イシグロは、長崎県で生まれ幼少期を過ごした後、両親に伴って英国に移住、以降、英語圏で育ち、英語で小説を書く作家となった。それゆえ、彼は、公的には英語でコミュニケーションする。おそらく家庭内では日本語を使っていたはずなので、日本語を解することができるはずだとは思う)。

その対談で、私たちは時間の流れ、そして記憶について語り合った。その詳細は、拙著『動的平衡ダイアローグ』(木楽舎)にある。ここでイシグロは、

「記憶とは、法廷における頼りにならない証人のようなもの」だと語った。「人は自分自身の必要に応じてものごとを記憶するが、そこには、その時々の状態が反映されている」とも言った。記憶の恣意性について、イシグロはネガティブにとらえていない。むしろ「記憶がそのような頼りないものだからこそ、作家として心奪われる」のだと発言している。

記憶という営みに対するイシグロの態度を示す言葉で、最も強く印象に残っているのが、「記憶とは、死に対する部分的な勝利なのです」という一言である。

これを受けて、私は生命の動的平衡について説明した。人間のみならずあらゆる生命は、分子や細胞のレベルでは常に流転していて、死ですらもその流転の一形態にすぎない。物質としては一瞬たりとも同一ではない我々の存在を、かろうじて同一性に繋ぎ止めてくれるのが記憶である。だから記憶は、自己や他者の死に対して、部分的ではあるが抗うことができるというわけだ。

***

この議論を今一度、ここで再検討してみたい。

私たちが語ったのは、生命の有限性と記憶ということである。有限性とは限られた時間、ということ。いのちは不意に生まれ、やがては必ず朽ちていく。なぜか。生命とは「エントロピー増大の法則」に対する、はかない抗いだからである。形あるものは、必ず形なきものに変化する。壮麗なピラミッドは、長い年月を経て、砂塵に帰していく。秩序あるものは、無秩序へと移り変わっていく。きれいに掃除された部屋も、整理整頓された机の上もすぐに散らかっていく。熱いものは冷め、濃いものは薄められていく。これらはすべて、エントロピー(乱雑さ)が増大する方向にしか動かない、という宇宙の大原則による変化である。そして、時間の矢は、エントロピー増大が進む方向にしか流れない。

この中にあって、生命だけが高度に秩序だった状態を保持している。受精卵細胞は分裂を繰り返し、分化し、統合的な多細胞生物を作り出す。精妙な化学反応の連鎖によって、代謝が行われ、アミノ酸が規則正しい順番で連結され、異なった機能を持つタンパク質が合成される。細胞を取り囲む細胞膜では、絶えずエネルギーやイオン、栄養素の交換が行われる。

この生命の秩序にも、たえずエントロピー増大の法則は降り注いでいる。細胞膜は、酸化されてその柔軟性を失っていく。タンパク質は変性し、その機能を失い、老廃物となる。代謝は乱され、DNAも、放射線や化学物質の干渉を受けて変異していってしまう。これらが蓄積すれば、生命の秩序はたやすく損なわれ、たちまち無秩序な状態、つまり死への坂道を転がり落ちていくことになる。

しかし、生命が生命である理由は、これに抗っているというところにある。無生物は、ただただエントロピー増大の法則に身を任せて、崩壊していくのを待つだけだが、生物はこれに逆らう試みをしている。

フランスの哲学者、アンリ・ベルクソンは、この生命の営みをこんな風に書いている。

ー生命には、物質が下がろうとする坂道を登り返す努力があるー

物質が下がろうとする坂道とは、つまりエントロピー増大の法則である。生命には、この坂を登り返そうとする努力がある、というのである。なかなかの慧眼である。しかし、ベルクソンでさえ、生命がどのようにして坂を登り返そうとしているかまでは説明することができなかった。

しかし、今、私たちはそれを説明することができる。

生命は自らを、率先して壊すことによって、エントロピー増大の法則に抵抗しているのである。エントロピー増大の法則が襲いかかってくる速度よりも早く、いわば“先回り”することによって、この法則に抗っている。高速度で、細胞膜を分解して、酸化物を排除し、また新たに合成する。タンパク質も同じである。合成された瞬間から、分解が始まる。できたてほやほやでも、まだまだ使えても惜しげもなく分解されていく。細胞内で、ほんの数十秒、ほんの数分しか生かされないタンパク質は数多くある。DNAやRNAも絶えず作り直されている。二十世紀の生物学が明らかにしたことは、精密な細胞構築の分子メカニズムだったが、二十一世紀の生物学が次々と解明した生命の新しい側面は、構築よりも解体、合成よりも分解のメカニズムの方がより多重で、多様で、精妙にできているという事実だった。つまり生命は、作ることよりも、壊すことの方を一生懸命している。壊した上で、作り直す。これを繰り返す。すべては、細胞内部に蓄積するエントロピーを系外に放出し、エントロピー増大の法則から細胞の秩序を守るためである。分解が合成をしのぎ、先回りするやり方で、エントロピー増大の法則に抗い、なんとか危うくもバランスを取り続ける状態、これが生命の本質であり、私はこれを生命の動的平衡と呼ぶ。

ベルクソンが予言した、坂道を登り返す努力とは、動的平衡のことだったのだ。いのちはうつろいゆく流れの中の、かそけき抵抗としてある。

とはいえ、さすがの動的平衡も、エントロピー増大の法則に一時的に、局所的に抗うことはできても、これに完全に打ち克つことはできない。エントロピー増大の法則は、その手を休めることはない。どんなに細胞が分解を進めても、徐々に細胞膜は酸化が凌駕し、細胞内には老廃物や変性物が蓄積していく。生命はやがて秩序を失い、最後はエントロピー増大の法則に負けてしまう。これが生物の老化であり、死の本質である。

死は個体にとって避けがたい一つの終点ではあるが、生命系全体にとっては、ある意味で利他的な交代である。死によって、その個体が占有していたニッチ(空間、資源、時間)が、他の生命体に手渡される。つまり動的平衡は大きな自然の循環の中に戻る。こうして生命の連鎖は、38億年の悠久の時間を途絶えることなく流れてきた。個体の生命には有限性がある。有限であるがゆえに生命は輝く。そして有限ではあるものの、つねに無限の生命連鎖につらなる。死は恐れるべきものでも、遠ざけるべきものでもなく、受け入れ、参加すべきものなのだ。

利他性という観点から言えば、死ぬ前から、生きながらにして生命体はひとしく動的平衡の作用によって、何かを受け取りつつ、何かを他者に手渡し続けながら、生命を営んでいる。私たちは生まれながらにして、提供者(ドナー)でありつつ、受け取り手(レシピエント)でもあるのだ。

***

小説のラストは、「介護者」からやがて自分も「提供者」となる運命を受け入れるキャシーが、荒野の遠くに沈む夕陽を見つめながら記憶を辿るシーンで終わる。

小説では明示されてはいないが、そこで彼女の脳裏を横切るものをあえて言語化すればこういうことではないだろうか。クローン人間として臓器を提供する運命にある自分たちのいのちと、この臓器を受け取って延命しようとする人間のいのちとの間に、どのような差があるというのだろう。長短があるとしても、それは永遠の生命史の流れから見れば、いずれもほんの一瞬でしかない。そして、どちらの側にいたとしても、動的平衡の微粒子が拡散してしまったあとには何も残らない。しかしいずれの側を生きたとしても、そこには細やかで、平穏で、微笑ましい記憶がある。憧憬や美しいものに対する感慨の記憶がある。この記憶が私たちの人生を支える。私たちが生きた時間の粒だちを誰かに伝える。

これがイシグロの言うところの「記憶とは、死に対する部分的な勝利」ということだろう。そしてこれはどんな人生を生きたどんな人間についても言えることなのだ。「わたしを離さないで」の登場人物たちは、提供者であれ、介護者であれ、あるいは臓器を受け取る側の人間であれ、ひとしく私たちの誰かなのである。

***

カズオ・イシグロは、『わたしを離さないで』のあとも着実な執筆活動を続け、このあと2015年に『忘れられた巨人』を書き、ご存知のとおり2017年にはノーベル文学賞を受けた。記憶に対する探求が、個人的なものから社会的なものへと発展させていく過程が高い評価を受けたものだ。

記憶は非常に個人的なものであると同時に、同じ記憶をもつ集団や社会を繋ぎ止めるものであり、さらに異なる記憶をもつ集団との繋がりを断つものとして作用する。今日でも、残念ながら戦争や民族紛争がしばしば起きているが、それらは必ず「集団の記憶をめぐる諍い」という側面を含んでいる。

『忘れられた巨人』は、集団の記憶、社会の記憶のありように正面から向き合った作品である。舞台であるアーサー王亡き後の六・七世紀頃のブリテン島では、ある村で暮らす人々が記憶を次々と失っていくという現象が起きていた。そうしたなか、一組の老夫婦が記憶を取り戻し、遠く離れた息子を探す旅に出る、という物語だ。

老夫婦は忘却の原因を、人々を包み込む奇妙な霧の作用であることを突き止める。そして、その霧が山に住む竜が吐く息によってもたらされるという噂を耳にする。竜を退治すれば、人々の記憶は戻ってくるかもしれないが、それは安寧のなかで今を生きる人々がもつ「凄惨な戦争と大殺戮の記憶」を呼び戻してしまうことになりかねない。そうなるとブリテン島は、再び憎しみ合いの土地と化してしまう。『忘れられた巨人』は、アーサー王伝説を下敷きとした、ある種のファンタジー形式を取りつつ、読者の誰もが、集団の記憶が、社会の結節点にも、分断する線にもなっている現代社会を想起するはずだ。

イシグロの最新作は『クララとおひさま』。AIと少女の物語である。イシグロは、つねに現代社会を先取りした、新しい小説世界を設定しつつ、一貫した問題意識を書き続けてきた作家である。最新作を記憶の軸からどのように読んだらいいのか。それはまた別の機会に論じてみたい。

わたしを離さないで

(著者)カズオ・イシグロ著 土屋 政雄訳

(出版社)早川書房

(価格)1,078円(税込)