時の図書館 Vol.4

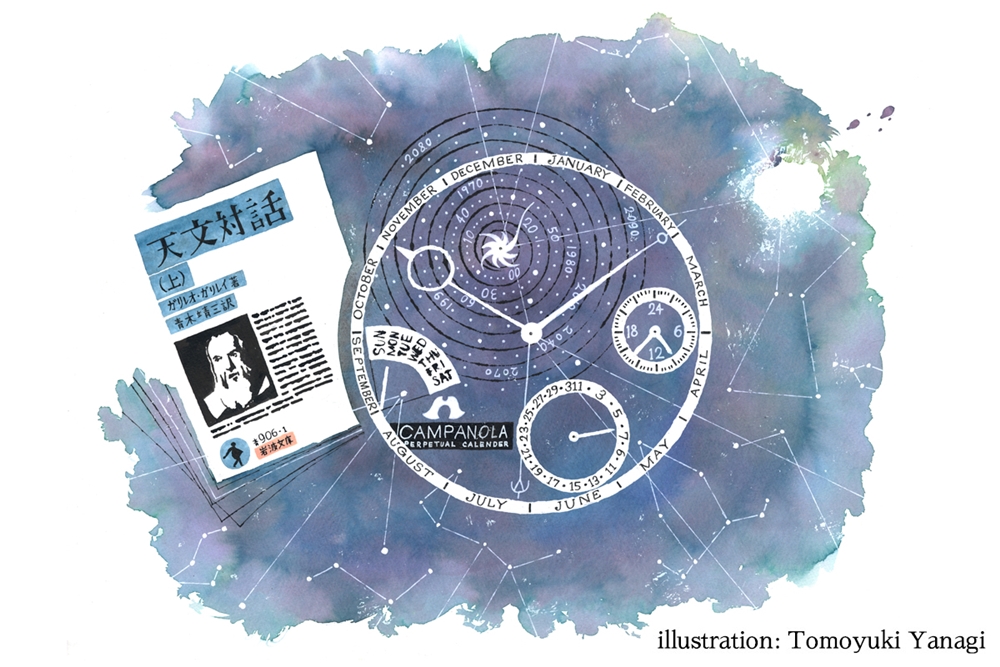

天文対話

今年はコロナ禍の影響で、これまで見えなかったものが見えるようになった。インド北部では200キロ先にある雄大なヒマラヤ山脈の稜線がくっきりと浮かび上がった。実に数十年ぶりのことだった。人々は遠くに輝く、美しいスカイラインに息を呑んだことだろう。工場群が操業を停止し、自動車の交通量が減少したおかげで、視界が劇的に改善されたことによるものだった。それは同時に、普段、自分たちがいかに汚染された大気の中で生活しているかを気づかせてくれたはずだ。

心なしか日本の夜空も以前より澄んで見えるような気がする。今宵も中天にオリオン座が鎮座している。ギリシャ神話の勇者オリオンを名に負うこの星座は、宿敵のサソリ座と対峙しながら永遠に空を巡っている。オリオン座の目印は、帯にあたる三ツ星。その左上の赤い星がベテルギウス、右下の青い星がリゲルだ。

実は、このベテルギウスに最近、異変が起こっている。急にその輝度が暗くなってきているのだ。昨年10月に比べて約半分になってしまった。全天でもっとも明るい一等星21個のうち、9位もしく10位だったものが(もともと変光星として明るさが変化していた)、今や最下位の21位に後退してしまった。星の減光は何を意味するのか。

ベテルギウスは赤色超巨星。重さは太陽の約20倍、大きさは、もし太陽系の真ん中に置いたとしたら木星近くにまで達する。こんな大きな星は内部で核融合反応が激しく進行しており、多くは短命で終わる。燃え尽きると大爆発が起きる。大量の光とガス、ガンマ線やX線を撒き散らして眩しく輝いて有終の美を飾る。天文学者たちは、星の減光はその前触れではないかと考えているのだ。

もし、そんなことが実際に起これば、1000年に一度あるかないかのすばらしい天体ショーが見られることになる。超新星(スーパーノヴァ)の出現である。

超新星は、この言葉とは裏腹に、星の最後の姿である。有終の美。しかし、地球から見ると、あたかも新しい星が誕生したかのように見える。星はどんどん輝きを増し、おそらくはマイナス10等星くらいにまで光る。それは満月の半分くらいの明るさとなり、昼間でも晴天の空に目視できる輝点となる。しかし、超新星もまた短命である。一年もすると輝きは徐々に衰え、やがて宇宙の闇の中に消えてしまう。そうなると、オリオン座の形は崩れ、冬の夜空の大三角形(ベテルギウス―シリウス―プロキオン)もなくなってしまう。

ただし、ベテルギウスから地球までの距離は約642光年。つまり超新星爆発が起きても、それが地球で観測できるまでに642年もかかる。今現在、ベテルギウスが減光しているということは、もうとっくに超新星爆発が起きているかもしれないのだ。

でも見逃す心配はない。星の大爆発が起きる際、まずその中心部からニュートリノという素粒子が大量に放出される。ニュートリノはあらゆる物体の中を通り抜けて光の速度で進む。一方、実際の超新星爆発が起きるのは、星の中心部で起きた衝撃が超巨星の表面に達してからのこと。つまり最初のニュートリノが地球に到達してから、超新星爆発の光が見えるまでには数時間ほどのズレがある。日本には世界に誇るニュートリノ観測基地スーパーカミオカンデがある。だから本当にベテルギウスが大爆発を起こせば、その数時間前には、超新星爆発を確実に予知することができるのだ。

とはいえ、私たちが超新星の目撃者になれるかどうか、それは運次第だ。ベテルギウスが超新星になることは確実でも、それが数年以内に起きるのか、1000年後に起きるのかは誰にも予想できないからである。千年や一万年は宇宙の時間からすればほんの一瞬に過ぎない。

歴史上、すばらしい超新星が肉眼で見えたのは、今から400年以上も前、1604年秋のことだった。へびつかい座の方向に突如として明るい星が出現、18ヶ月に渡って輝き続けた。

当時の人々は驚きをもってこの宇宙の一大事を見守った。しかし、超新星の出現が、同時に、時代のパラダイムが変革されることの予兆であったことは、ずっとあとになるまでわからなかった。

当時、ガリレオ・ガリレイは、イタリア・ヴェネツィアにほど近い都市パドヴァの大学で教鞭をとっていた。わたしはかつて、アミノ酸に関する研究学会に参加するため、パドヴァ大学を訪問したことがあったが、そこに流れる時間の長さを知って粛然なる気持ちになった。パドヴァ大学は世界最古の大学のひとつ、創立は1222年。東大も京大も、そしてハーバード大も足元にも及ばない。興味深いことは、今もなお、ガリレオがこの大学にいたことが顕彰されていて、ある教室には「ガリレオの踏み台」なるものが展示してあった。ガリレオは背が低かったので、学生に教授するときはいつもこの台に上がって、皆を見下ろしながら講義をしたという。

さて、そのガリレオもこの超新星に見入ったひとりだった(この超新星は今では、SN1604と命名されており、銀河系内で生じた超新星(つまり肉眼で見えるほど明るい超新星)としては最後のものだった)。彼は、当時、ちょうど天体観測のために作り始めていた望遠鏡を使って超新星の消長を観測した。それはやがて太陽系の惑星と不規則な運動の発見につながった。これを説明するための解答はただひとつ。天空が私たちのまわりを回っているのではなく、私たちが天空を回っているのだ。ガリレオは確信した。宇宙は絶えず自発的に変化しており、我々は、宇宙の中心にいるわけではない。天動説から地動説への劇的なパラダイム・シフトだった。しかし、この考えは、神がすべてを創造し、人間はその中心を与えられ、神の摂理は不変であるとした当時の教条的な世界観と真っ向対立した。1630年に書かれたガリレオの著作『天文対話』は、この点に注意深く配慮して、地動説と天動説はあくまでも「仮説」であり、それをそれぞれ信じる二人の人物と、そのあいだを取り持つ第三の人物との対話という形式をとって執筆されていた。にもかかわらず、ガリレオは厳しい弾圧を受け、宗教裁判にかけられた。天動説を信じる人物がシンプリチオ(頭が単純な人)の名で描かれており、これが教会の怒りを買ったとされる。ガリレオは異端の徒として無期刑を受け、『天文対話』は発禁処分となった。以降、監視下の軟禁状態に置かれ、失意のうちに人生を終えた。

しかしガリレオが転換させようとしたパラダイム・シフトは確実に心ある人々の手の内に伝わっていった。それは単に天動説から地動説への転換ではなかった。宗教・神学・哲学の教条の中から、別のロゴスを取り出そうとする試みだった。ここでいうロゴスとは、純粋に客観的な言葉あるいは論理という意味である。それは、神の名を使わずに、この世界のあり方を説明するということ、つまり「科学」という名のロゴスを構築しようとするパラダイム・シフトだった。超新星によって幕を開けた17世紀はまさに科学革命の時代だったのだ。

空を見上げる思索者がいれば、その一方で、地面に這いつくばる思索者がいた。望遠鏡のレンズの組み合わせを逆転にすれば顕微鏡になる。

ガリレオの後に続いた思索者、イギリスのロバート・フックやオランダのアントニ・レーウェンフックは、ミクロな世界にも限りない小宇宙が広がっていることに気づいた。レーウェンフックは、自分でレンズを磨き、高性能の顕微鏡を開発して、水中に棲息する多種多様な微生物を発見した。世界は生命体で満ち溢れている! この驚異的な微小性と多様性は、とても神が最初の7日間で創造したとは思えない。さらには彼が詳細な研究ノートを残していたおかげで、血球や精子の発見者の栄誉を得た。学歴もない、アマチュアの科学者が、生物学史に残る大発見を成したのだ。実に痛快なことである(ちなみに、新星や彗星などの天文学的発見、新種の昆虫などの博物学的発見、恐竜や海竜などの化石など古生物学的発見には多くのアマチュア科学者の多大な寄与がある)。

天体を含む物体の運動について、これを説明するロゴスが構築されはじめた。それがジョヴァンニ・カッシーニ(土星の環のギャップは彼にちなんで、カッシーニの間隙と呼ばれている)、ヨハネス・ケプラー(星の軌道を計算した)、そして万有引力と力学の法則を確立したアイザック・ニュートンに連なっていく。さらにニュートンは、ドイツのゴッドフリード・ライプニッツと、時に対立しながらも、微分・積分の概念を打ち立てた。

私には、微分・積分こそが、この科学革命の時代の掉尾を飾る、もっとも完成度の高いロゴス中のロゴスだったと思える。

それはとらえどころのない「時間」という概念を、ものの見事にロゴスの中に閉じ込めることに成功したと言えるからである。ほとんどの方は、微分・積分と聞くと、微(かす)かに分かる・分かった積(つも)り、という冗句のとおり、学校で習ったなんだがややこしい数式の遠い記憶が残っているだけだと思う。が、それは学校教育が、演算や数式操作のテクニックばかりを課題とし、文化史としての微分・積分の意味をほとんど教えていないからである。

微分・積分とは、絶えず運動を続ける天空の星の動きの過去・現在・未来を正確に記述・予言するために生み出された新しいロゴスだった。物体がある軌跡を描いて運動しているとき、一時間前と一時間後の位置を予言するにはどうすればよいか。一分前と一分後の位置を予言するには? 一秒前と一秒後の位置を予言するには? そして彼らは考えた。秒をさらに細かく分けた一単位前と一単位後の位置を予言するには? 時間を無限小に砕いた、わずかな瞬間のあいだに物体が動くわずかな変化を、刻一刻、追っていけば物体の動きを数式化できる。物体の動きがいかに複雑であろうとも。これが微分だ。そしてわずかな瞬間のわずかな変化を、ひとつひとつ足し合わせていけば、物体の運動の総量が算出できる。これが積分である。彼らは、神秘的な摂理で動いていた星の動きを、神の手から開放し、ロゴスの力でねじ伏せた。

今、私の腕の上で時を刻んでいるカンパノラ・コンプリケーションの内部に封じ込められているのは、そのロゴスなのである。17世紀、超新星の訪れとともに羽ばたきはじめた願い、――絶え間なく動くこの世界と宇宙を、規則正しい時間の関数として捉えたい――、この願いの結晶として時計という装置がある。時計はたえず秒を刻みつつ、世界を微分し、針の回転とともに、世界を積分している。

カンパノラのシリーズで、私が次にほしいと思っているのは、コスモサインのラインナップ。北緯35度で観測できる恒星と星座、星雲が微細な精密印刷で刻印され、時計の動きとは逆周りに回転し、今、この瞬間、見えている天空の様子を表示する。つまり、コスモサインは宇宙の動きを微分してくれているのだ。

ひょっとすると、近い将来、コスモサインの星座盤から、ベテルギウスを消去しなければならない時がくるかもしれない。それはオリオン座を見慣れた身からすれば残念なことかもしれないが、ガリレオが悟ったとおり、世界は不変ではなく、絶えず劇的なことに満ち溢れている証拠でもある。

ちなみに、ガリレオは有罪判決を受けたあと、地動説を放棄するという宣誓文を読み上げさせられた。しかし、そのあと「それでも地球は動く(E pur si muove)」とつぶやいたとされる。彼の著書『天文対話』の禁書処分が解かれたのは、1822年のこと。ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が、ガリレオ裁判の誤りを認め、ガリレオに謝罪したのは1992年、その後、ベネディクト16世が、ガリレオの業績を讃え、地動説を公式に認めたのは2008年のことだった。ガリレオの死(1642年)から実に366年が経過していた。

天文対話〈上〉〈下〉

(著者)ガリレオ・ガリレイ

(出版社)岩波文庫

(価格)絶版(古書として流通)