時の図書館 Vol.5

微生物の狩人

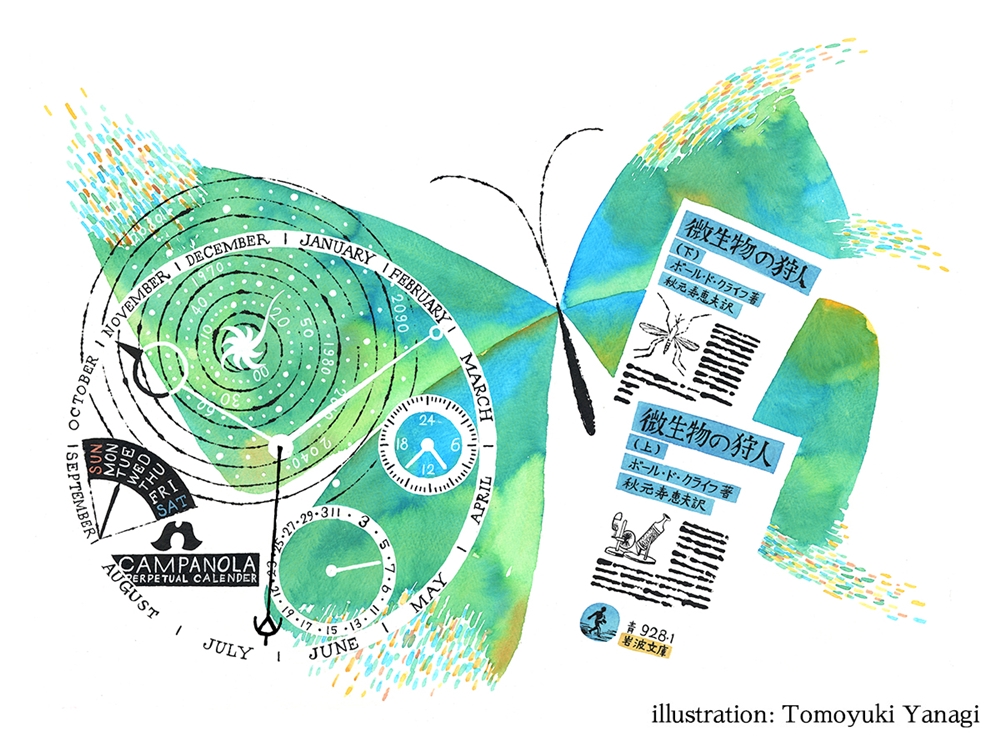

たとえば、きらきらと虹色に光る貝殻を、精密な螺鈿(らでん)の技法で敷き詰めたカンパノラの丸いガラス面を見つめていると、不思議に、懐かしい思いにとらわれる。

この不思議な懐かしい感覚の起源を探ろうと、記憶の糸をたどってみると、いきあたる場所がある。少年の頃、顕微鏡で、初めてミクロな世界を覗き込んだときの驚きである。

私はどちらかといえば、非社交的な、内向的な子どもだったので、いつも一人で遊んでいた。それも、ちまちましたものを集めたり(切手とかコインとか切符とか)、外に行ったとしても、小さな虫を探したりばかりしていた。それはそれで十分楽しかったし、学ぶことの要素(探す、調べる、確かめる、また探す……といったこと)はその中にすでに全部そろっていたので、私は何も不足を感じなかったのだが、親から見ると、友達がいないことは心配の種だったのかもしれない(虫が友達だったのに)。

小学生の高学年の頃だと思う。あるとき顕微鏡を買ってもらった。といっても、それは高額なものでもなんでもなく、教育用の安物だった。当時、都心のデパートの上の方の階には、必ず、子ども向きの教育コーナーがあり、そこには、昆虫採集道具とか、天体観測用具とか、岩石や化石標本とか、そんなものがならべてあり、私の大好きな場所だった。そこに顕微鏡があったのだ。親心としては、この顕微鏡を話のネタにして、友達を呼んで、一緒にいろいろ語り合いなさい、という配慮だったのではないだろうか。

教育用とはいえ、ちゃんとした顕微鏡で、接眼レンズ2本、ダイアル式の対物レンズ3本が付いていて、組み合わせると数十倍から数百倍の倍率になった。私は大興奮して、家に帰ると一生懸命、説明書を読みながら、慎重に操作法を確かめ、おそるおそるレンズを覗いてみた。最初に見たのは、蝶の標本の翅の一部だった。

顕微鏡には、フォーカスを合わせるつまみがついていて、それを回すと顕微鏡の筒が上下するようになっていた。説明書には、対物レンズをできるだけ標本に近づけた位置から、ゆっくり筒を上げながら焦点が合う位置を探すように書かれていた(これを逆に操作すると、対物レンズの先で標本を潰してしまう危険性があるからだ)。私はそのとおり、ゆっくりゆっくりつまみを回していった。レンズの中は、もやがかかったような、雲のような形のないものが見えるだけだった。ところがある場所で、そのもやが急に収斂して、くっきりした像を結んだ。ここが焦点だ。この点を少しでも通り過ぎると、再び像はもやの中に消えてしまう。私は息を殺して焦点を探り、そこでつまみを止めた。そこには小宇宙が広がっていた。

蝶の翅の色は、画用紙に絵の具で色を塗るように染められているのではない。桜の花びらに似た、色とりどりの、極小のモザイクタイルが、一枚一枚、それこそ螺鈿のように、びっしりと敷き詰められているのだ。視野をずらして翅の他の場所を見ても、あらゆる部分が、この螺鈿で埋め尽くされている。私は声にならない叫び声を上げた。そしてその日から顕微鏡の虜になった。いろいろなものを次から次に覗いていった。当然のことながら、ますます友達なんか必要ではなくなった。

当時はまだ、オタクという言葉はなかったが、まさに私は顕微鏡オタクになった。顕微鏡のことなら何でも知りたいと願った。オタクの心的傾向の一つとして――これはオタク精神の素晴らしい特性であると言えると確信するのだが――、原点志向がある。あることが好きになると、そのことが好きであるあまりに、その源流をたどりたくなる、という傾向のことだ。

私は子どもながらに顕微鏡の歴史を調べようと思い立った。今なら、インターネットにキーワードを入れさえすれば、たちどころに情報が得られるだろうが(そして、それで何かを知ってしまった気になるのだが)、そこは昭和半ばのこと、調べるといえば、本しか手がかりはない。私は近くの公立の図書館に通って、本を探し始めた。インターネットで一直線に答えに到達することに比べれば、実に効率の悪い調査法だったが、もしそのことに何らかの意味があるとすれば、ここにも学ぶことの大切な要素が含まれていた、ということだった。寄り道すること、道草を食うこと、道に迷うこと、時には探しているものを忘れて、別のことに気を取られること、そのいちいちが実にみのり多き発見をもたらしてくれる、ということである。顕微鏡の歴史を調べるために出かけた“時の図書館”で、最終的に、私が何を見つけたのかはこのコラムの後半で明かそう。

図書館について、私が発見した最初のことは書庫の存在である。私はその図書館に何度も行ったことがあったのだが、それはいつも開架式の図書室(つまり普通に本棚と読書机があるコーナー)の部分だけだった。図書館にはこれとは別に、普段はあまり人が入らない本の倉庫があり、そこには専門書、古い本、そんなに借り手がいない本がぎっしり詰め込まれている。これが書庫だった。司書の人が「ああ、そういう本は書庫にあるかもしれないね」と教えてくれたのだ。書庫は許可をもらうと入ることができた。本が日に焼けないように全体として暗く、通路や階段は狭く、何層にも連なっていた。本の匂いが充満していた。

次に私が発見したことは、日本十進分類法というものだった。図書館の本の背表紙にはすべて三桁の番号シールが貼られており、それは本の内容、テーマによって000番代から900番代に分類されて、整然と書庫の本棚に並んでいるという事実である。図書館にも地図があり、番地があるのだった。私が目指す、顕微鏡の本は自然科学なので400番代、生物系なので、480番代あたりにあるということを知った。それは書庫の上の階の、奥の方、ほとんど誰も行かないような隅の場所だった。行ってみると本棚中が、蝶や虫の図鑑や解説本で溢れていた。私はピラミッドの奥に隠された王家の財宝を見つけたような気分がした。

書庫の本棚の間から、私は一冊の本を見つけた。『微生物の狩人』という古い翻訳書だった。ポール・ド・クライフというのが著者の名前だった。(このポール・ド・クライフという人は、ニューヨークのロックフェラー大学の生物学研究を行っていたのだが、後に、作家に転じたという変わり種の学者だった。自分も全く同じような道をたどることになるとは、当時の私は、まったく知るよしもなかった)。この本は、微生物学の発展に貢献した科学史上の人物を列伝風にまとめたエッセイ集だった。たとえば、発酵現象を解明したフランスのパスツールや、病原菌を次々と発見したドイツのコッホなどが取り上げられていた。しかし、この本の第一章は、アントニ・レーウェンフック、という風変わりな名前の人物に捧げられていた。もちろん私はそれまで一度も聞いたことのない名前だった。しかし、このレーウェンフックこそが、私の探し求めていた人物だった。顕微鏡の始祖、微生物の最初の発見者だった。

読みにくい生硬な翻訳文を何とか読み進んで、私は、レーウェンフックの人となりと彼の業績を知った。レーウェンフックは、1632年、オランダの小都市デルフトに生まれた。日本で言えば江戸時代が幕開けてしばらくたった頃のことである。当時のオランダはスペインから独立したばかり、進取の気心に満ち溢れた国だった。デルフトは小さな街だったが、世界貿易に乗り出した東インド会社の拠点があり、商業、文化、違う国の人々の交差点のような場所になっていた。

レーウェンフックはデルフトの毛織物商の息子として生まれた。おそらく彼もまた商売を次ぐべく育てられたのだろう、後に、レーウェンフックはその手稿に、自分は学歴もなく、ラテン語も知らず(ラテン語が当時の学者の共通言語だった)、学問の素養は何もないと告白している。しかし彼は抜群の好奇心と探究心の持ち主だった。つまりオタクだった。そして1600年代、つまり17世紀は、まさに科学が幕を開けようとしつつある激動の時だった。ガリレオが宇宙に天体望遠鏡を向け、土星の環を観察し、ニュートンが引力を発見、ライプニッツが微分積分を研究し始めた。同じオランダのアムステルダム近郊では、スピノザがレンズを磨いて生計を立てながら、哲学を研究していた。

レーウェンフックもどこからかそんな新しい風を感じ取ったのだろう。独自に微小な球形のレンズを磨き、それを金属板にはめ込んで独自の顕微鏡を作り出した。当時、すでにイギリスでも顕微鏡が作られていたが、レーウェンフックのレンズはそれよりもずっと高倍率だった。なんと300倍近い拡大率を実現していた。彼はこれを何台も試作し、どんどん性能を高めていった。レーウェンフックの顕微鏡は、現在、私たちが知っている顕微鏡とは似ても似つかぬ風変わりな形をしていた。小型の靴べらのような形状だった。彼はこの独自の顕微鏡を駆使して、手当り次第、いろいろなものを観察していった。デルフトの街なかを流れる運河の水は、肉眼では透明な水にしか見えない。ところが顕微鏡で覗くと、そこには無数の、様々な色と形をした、微細な生命体が泳ぎ回っているではないか。世界初の微生物の発見である。生きたままの魚のヒレを拡大してみると、そこには小さな通路があり、そこに赤い粒々が絶えず流れていた。毛細血管と血球の発見である。さらに彼は様々な動物の精子を観察し、それが生命の種になっていることに気づいた。これらはいずれも科学史上の大発見だった。それをアマチュアのオタクが成し遂げたのである。レーウェンフックはたちまち私のヒーローとなった。私が、生物学研究の道を志したのも、レーウェンフックのように未知の発見を成してみたいと思ったからに他ならない。そういう意味で、自分の興味に導かれるままに、自然の究明に邁進したレーウェンフックは私のロールモデルとなった。

このオタク的探求の“より道”として、私が知ったことがもうひとつある。それはレーウェンフックが生まれた1632年、同じデルフトのごく近所で、もうひとり、ある男の子が生まれたことである。その人物は後に、レーウェンフックよりもずっと有名になった。二人が同時期・ごく近くで生まれたことは、同じ教会の洗礼簿の同じページに名前が記されていることからわかる。その人物の名は、ヨハネス・フェルメール。あの有名な「真珠の耳飾りの少女」を描いた光の天才画家である。私は子どもながらにフェルメールの名を知ったものの、顕微鏡に夢中で、それ以上の興味はまったくわかなかった。

フェルメールとレーウェンフックにひょっとして密接な関係性があるかもしれない、と気づいたのは、ずっとずっと後のこと。私が今度は、フェルメールオタクになってからのことである。

長い話を短くしておきたい。20代後半になって日本の大学院を卒業した私は、ニューヨークのロックフェラー大学という場所で研究修行をすることになった。花のニューヨーク生活を期待して赴任したものの、実際の生活は、朝から晩まで実験室にこもってボロ雑巾のように研究をする日々が待っていた。そんなある日、息抜きのために立ち寄った個人美術館『フリック・コレクション』で、私は生まれて初めてホンモノのフェルメールに出会った。ここには「兵士と笑う女」「稽古の中断」「女と召使い」の3点もの作品が実にさりげなく、壁に飾られていた。これがあのフェルメールか。私はたちまち恋に落ちてしまった。フェルメールの絵の持つ、清明、端正、公平なところに魅了されたのである。世界をできるだけ正確に写し取ろうとする心、いわば科学者的なマインドを感じたからでもある。さっそくフェルメールのことを調べ始めた。世界中にたった37作品しか現存していない。しかも37は素数だ。これはもうコンプリートするしかない。フェルメール巡礼の旅が始まった。

以来、20年ほどをかけて、わざわざ所蔵美術館に出かけて行き、その街の光と風を感じながらフェルメール作品と接してはじめて「フェルメールを見た」とするルールのもと、37作品中、36作品を“現地”でじっくり鑑賞した(1点だけ見ていないのは、ボストンで盗難されたまま行方不明の傑作「合奏」である)。

この間、フェルメールにまつわるさまざまな物語に触れ、本も書き(私も半ば作家業になっていた)、フェルメール作品をデジタル再生した「リ・クリエイト フェルメール」展まで企画したのだが、ひとつだけずっと不可解に思っていたことがあった。それはフェルメールには完成された絵画37作品があるだけで、習作、デッサン、スケッチの類は1点も残っていないということだった。

あるとき、私は、ロンドンの王立協会(ロイヤルソサエティ)を訪問した。ここは17世紀、世界ではじめて設立された科学アカデミー、いうなれば学術会議であり、当時のヨーロッパの知識を集積し、共有するために作られた機関である。訪問の理由は、ここにアントニ・レーウェンフックの顕微鏡観察の記録が保存されているからだった。オランダ・デルフトにいたレーウェンフックは、王立協会の勧めで、観察記録を手稿の形にして、せっせとここに送達していたのだった。だからこそレーウェンフックの名と業績が今日まで残ることになった。それがすべて当時のまま保管されているのだ。その実物を、これまた現地に赴いてこの目で見てみようと思い立ったのだった。

手稿は丁寧にファイルに綴じられていた。350年も前の記録がきちんと残されていることに感動した。そしてさらに驚かされたことがある。手稿に添えられている顕微鏡の観察スケッチが、極めて正確で、写実的で、さらに言えば芸術的でさえあるのだった。それは、小さな紙に鉛筆やペンで描かれた絵で、昆虫の爪、毛根、神経の断面、絡まり合う藻などが克明に写し取られたものだった。ページをめくりながらため息が出た。

レーウェンフックは顕微鏡づくりの名手であっただけでなく、絵もこんなに上手だったのだ。ところが手稿を読むとそれは間違いであることがわかった。なんでも正直に、几帳面に記録していたレーウェンフックは最初の手紙にこんな風に記している。「観察図は(私は絵が上手に描けないので)代わりに絵描きに描いてもらった」と。えっ。

ということは、レーウェンフックは、自分の身近な人物に頼んで顕微鏡の観察スケッチをしてもらったことになる。しかし、それは容易いことではない。顕微鏡の視野は狭く、暗く、光の科学やレンズの作用に精通した者が根気よく取り組まなくては、こんなに精密なスケッチを代筆することはできない。

レーウェンフックの身近にいた画家で、光学的な興味を共有できる人物といえば……それは、フェルメール以外に考えられないのではないか。実際、フェルメールは正確な遠近法を絵の中に実現するため、カメラ・オブスクラと呼ばれるレンズ付き針穴写真機のような装置で、三次元空間を二次元のキャンバス上に投影していたとされる。カメラ・オブスクラのような光学装置をフェルメールに教えた人物は一体誰だろう。

もちろん、二人の交友関係を具体的に立証できる文書的な証拠は何も残っていない。しかし、同い年の二人は幼馴染で、大人になってからも交流があった可能性が高い。早逝したフェルメールの遺産管財人は、レーウェンフックがつとめた。

私はもうひとつ興味深い事実に気づいた。レーウェンフックの顕微鏡観察手記を時系列に並べてみると、ある時点で絵のタッチが劇的に変わっているのだ。それまでは極めてアーティスティックに、陰影鮮やかに描かれていたスケッチの数々が、急に、平板で、正確ではあるものの、つまらない絵になってしまっている。これは画家が交代せざるを得ない理由があったからではないだろうか。その切断点は、1675年と1676年のあいだにある。フェルメールが43歳という若さで亡くなったのは、1675年の暮れ。死因は明らかではないが、その直前まで作品があることから急死だったにちがいない。レーウェンフックはその後も長生きして、生涯、デルフトで顕微鏡観察を続けた。

螺鈿とは伝統工芸の装飾法のひとつ。貝殻の内側の虹色光沢を持った真珠層を切り出し、小さな板状の素材に加工してから、これを漆器や木製品に彫刻された表面にはめ込み、さらに研磨して文様を浮き出させる。螺は貝、鈿はちりばめることを指すという。まさに顕微鏡的な繊細な技を必要とする。カンパノラの螺鈿は、会津漆の伝統工芸士、儀同哲夫氏が、ひとつひとつ丁寧に手掛けたもの。つまり、二つとして同じデザインの時計は存在しないのである。工業製品でありながら、生命的なもの。それがカンパノラという時計である。

微生物の狩人〈上〉〈下〉

(著者)ポール・ド・クライフ著/秋元寿恵夫訳

(出版社)岩波文庫

(価格)絶版(古書として流通)