Column

時の図書館

Vol.11

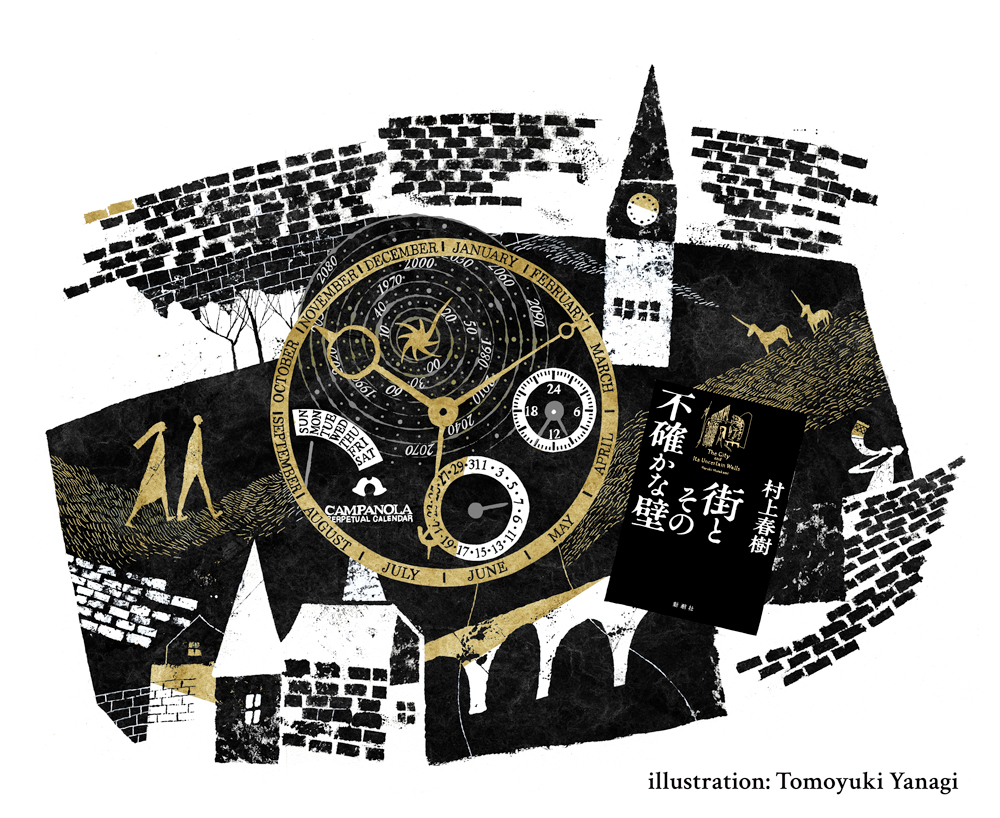

自己と他者のあいだ ―村上春樹『街とその不確かな壁』を読む―

私の本業は、青山学院大学の教授で、学部学生だけでなく大学院の講義も担当している。最近の大学院は仕事をしながら学び直したいという勉強熱心な人たちに門戸を広く開いている。社会人大学院生である。社会人の皆さんは、さまざまな職業経験のバックグラウンドを持っているので、私の講義では、それを活用した双方向形式を取っている。まず、各回、指名された発表者は、自分の仕事の近況、なぜ大学院で勉強しようと思ったのか、今、興味を持っていることなど、なにかひとつトピックスを選んで、簡単なプレゼンテーションを行う。それに対して参加者が質問したりコメントを言ったりしたのち、私が自分の専門分野(生命論)に引き寄せて考察を提供する。名づけて「生命と文化」論講義。

Cさんという生徒は、最近読んだ村上春樹の新作長編小説『街とその不確かな壁』について発表してくれた。

興味深いのは、このクラスに集まった年齢も経歴もバラバラな10名程度の大学院生のうち、村上春樹が好きでずっと愛読してきたという人たちと、有名なので名前は知っているがこれまでほとんど読んだことがない人たちとにクッキリ二等分されたこと。

このサイトをご覧くださっている方も二派にわかれるかもしれない。もし、食わず嫌いでこれまで村上春樹を読んだことがない人がいれば、ぜひこの機会に手にとっていただきたい。そこにはすばらしいまでに豊穣の世界が待っている。

そういう意味で、あらすじを把握してもらうことは以下の論考を読んでいただく上での参考になると思う。以下は、Cさんが作ってくれた“あらすじ”である。とてもコンパクトにまとめられているので、既読の方はおさらいとして、未読の方は予備知識として読んでもらいたい。いわゆる「ネタバレ」にはなっていないのでご安心を。

――――

第1部

作文コンクールで知り合った17歳の少年と16歳の少女は文通を重ね、高校生らしいデートを重ねるが、長い手紙を最後に少女からの連絡が途絶える。その手紙には、彼女が本物の自分ではなく、自身の「影」であることが告白されていた。主人公は彼女が忘れられないまま都内の私大に進学し、書籍の取次会社に就職する。40代半ばで独身を貫く彼だが、ある日道路の「穴」に落ちる。そこは、10代の頃に主人公が少女とともに想像の中で作り上げた、「壁」に囲まれた名前のない街だった。本がない「図書館」で「影」を奪われ「夢読み」の仕事を与えられた主人公は、自分の「影」だけを現世に返し、自身は「街」にとどまることを選択する。

第2部

現世に戻った「影」は、会社を辞めて、福島県の小さな図書館の館長職に就く。主人公は前館長・子易さんの幽霊に導かれながら図書館を経営する。また、図書館に通うサヴァン症候群の少年から、街の壁が「終わらない疫病」を防ぐために作られたことを知る。なぜか街のことをよく知るその少年は、現世を離れ、その街で<古い夢>を読みたいと言う。そしてある日、神隠しに遭ったかのように失踪してしまう。一方、主人公はコーヒーショップで働く女性と結ばれつつある。

第3部

イエロー・サブマリンのパーカーを着た影のない少年に、主人公は「夢読み」の仕事を託し、少年と主人公は「一体化」する。主人公が現世に帰還したことが示唆され、物語は終わる。

――――

村上春樹が『風の歌を聴け』(1979)でデビューしたのは、私が大学生になって間もない頃だった。

物語はこんな一文で始まっていた。

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」(『風の歌を聴け』、講談社)

軽やかな雰囲気と乾いた文体にたちまち魅了された。これまで読んできた、いかなる小説とも異なった、新しくて、さわやかな印象を受けた。以来、彼の新作が出る度に急いで購入し、一文一文を味わうようにして大切に読んだ。

だから村上春樹は、私が生きた時代の、いちばん新鮮な、そしてずっと一緒に伴走してきた、ほんとうの意味の同時代の作家である。同時代の作家とは、ずっと私を支え続けてくれた作家、という意味である。

村上春樹論は、それこそ星の数ほどある。深読み、謎解き、人物論、音楽論、食事論など、汲めどもつきぬ言説が飛び交い、読者をして、解釈や蘊蓄を語らないではすませない魅力がある。

村上春樹の小説のいったいどこに、そんなにも強力な吸引力があるのだろう。プロット構成の妙、物語の結構の巧みさ、壁や街、井戸や夢といった謎めいたキーワード、不思議な人物造形……。

これらはみな彼の作品の持ち味なのだが、それらすべてを支えるとてつもなく大きな力が、春樹小説の通奏低音に存在している。

それは何か。文章の美しさ、である。

村上春樹の小説の最大の特性は、何といっても文章が美しいこと、つまり端正で清明である、ということにつきる。

村上春樹の文章には混濁が全くといってない。主語と述語の対応が乱れていたり、不用意な繰り返しがあったり、接続詞が変だったりということが微塵もない。どこまでも平易で、すみずみまで正確な日本語。そして基本的にすべてが短文から成り立っている。その短文の重ね合わせによって紡がれる文章には規則正しいリズムと、軽やかなメロディがあり、それはたとえ黙読していても耳に心地よく響く。

* * *

初期の作品が、短い断章を切り貼りしたスタイリッシュなブリコラージュのような、ストーリーがあって、ないような短編小説であったのに対し、第3作として書かれた最初の長編小説『羊をめぐる冒険』(1982)は、俄然、ストーリーテリングの面白さに満ち溢れた小説だった。私はたちまちこの物語に吸い込まれ、同時に、村上春樹に帰依した。以降、欠かさず彼の本を読んでいくことになる。

* * *

さて『街とその不確かな壁』である。

『騎士団長殺し』から6年ぶりの長編大作。発刊に先立つ数ヶ月前、タイトルと刊行時期だけが告知された。一種のティーザー広告である(映画公開などによく使われる“思わせぶり”戦略のこと)。私を含め、春樹ファンはたちまち作家の術中に嵌ってしまった。タイトルの意味と意図にあれこれ思いを巡らせることになったのだ。

村上春樹は『街と、その不確かな壁』という短編(原稿用紙150枚あまりの作品なので、中編、ともいえる)を「文學界」の1980年9月号に発表していた(以降「短編」と呼ぶ)。タイトルの類似から言って、今回の長編は、その短編と何らかの関係があるにちがいない。そして興味深いのは、その短編がいわくつきの、いわば封印された作品だったことである。

1980年といえば、作家がデビューして間もない頃。初期作『風の歌を聴け』と『1973年のピンボール』が発表され、『羊をめぐる冒険』への疾走が始まる前夜。すでに読書界の注目を集め始めていた若い作家は、力をこめて『街と、その不確かな壁』を書いたはずだ。しかも、発表媒体は文芸誌の老舗「文學界」である。密かに心に期したものがあったかもしれない(「文學界」は、文藝春秋の雑誌。文藝春秋は、芥川賞の胴元である。「文學界」掲載の新人小説は、芥川賞の候補として注目されることが多い)。

ところが、この短編『街と、その不確かな壁』(読点の有無だけが、今回作のタイトルと違う)は、文芸誌に発表されたものの、単行本には収録されなかったのだ。文芸誌は部数も少なく、読者も限られるので、本にならない作品は埋もれてしまう。つまり『街と、その不確かな壁』は幻の作品となった。(現在、「文學界」1980年9月号は、古本市場でたいへんなプレミアム価格がついている!)

村上春樹は几帳面な作家で、雑誌媒体に発表した作品は、ほとんどの場合、後に短編集などの単行本にまとめて出版している。つまり、この作品が本にならなかったのは、出版社が取りこぼしていたとか、たまたまタイミングを逸したといったことではなく、著者自身が、自分の意思で封印したということである。ゆえに、巷間、この作品は著者にとって「失敗作」だった、と信じられるようになった。

村上春樹自身は、『街とその不確かな壁』のあとがきで次のような言葉で語っている。

「雑誌には掲載したものの、内容的にどうしても納得がいかず(いろいろ前後の事情はあったのだが、生煮えのまま世に出してしまったと感じていた)、書籍化はしなかった。」

* * *

村上春樹の思考の軌跡を時間軸に沿って辿ってみることにしよう。

まずは1980年の短編作を読む。

高い壁によって囲まれ、外部と隔絶された不思議な“街”に迷いこんだ「僕」。本のない図書館で「君」と再会するが、君は「僕」を覚えていない。街の中央広場にある、針のない時計台。つまりこの街には時間がない。時間はないが、平穏と静寂と変化のない完結がある。街の地図的な構造、登場する人物や文物(門衛や一角獣など)は今回作とほぼ変わりがない。つまり街はすでにこの時点で作家の中に完成されている。

街に入るときに、自分自身の“影”と引き離された僕は、囚われの身になっていた“影”を救出し、街からの脱出を試みる。影とは、人間の人間的な感情をーー悔恨や嫉妬、あるいは憧憬や希望を表すメタファーとして描かれている(と私は読んだ)ーー象徴するもの。

僕と僕の影は、街の西のはてにある“たまり”まで逃避行する。たまりとは大きな池のこと。街を東西に流れていた川は、ここから先、地下への伏流水となって街の外へ流れ出る。とはいえ、“たまり”に飛び込んだからといって、生きて出られる保証はどこにもない。それでも、僕と影は決然と脱出を試みるところで物語は終わる。

文章には勢いがあり『風の歌を聴け』に似たスタイリッシュな警句や箴言、言葉に対するモノローグなどが散りばめられている。今読むと、この点にいささか“若書き”のきらいがあるかもしれない。

しかしどこまでも清明であり、失敗作とは全く感じられない。ひとつの完璧な物語だ。デタッチメントの作家と呼ばれた村上春樹は、実は、すでにこのときからコミットメントを宣言していたのだ、とも読める。デタッチメントとは、離れていること、を指す言葉で、村上春樹が、社会的な問題や時代の風潮から一定の距離をおいて、パーソナルな人物造形をもって旨としてきたことをいう。

一般的な村上春樹論によれば、1995年の阪神淡路大震災やオウム真理教事件を経て、村上春樹が、何らかの社会的責任について言及するようになった変化を捉えて、コミットメント(参画)へと舵を切ったのだとされる。でも、作家の人生のイティネラリーはそれほど単純なものではないはずだ。むしろ、私には、村上春樹は最初からずっとコミットメントの作家だと思える。そもそも物語を書いて世に問う、という行為自体が類稀なるコミットメントである。村上春樹はその方法を模索してきた作家なのだ。

ただこの「短編」では、コミットメントのあり方が、つまり、“街”を出ることを選ぶ「僕」の躊躇のなさが、作家には不完全感ーー書ききれなかったものーーを残したのかもしれない。

* * *

村上春樹はここから五年後、同じ「街」と「壁」のモチーフを使った長編小説『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を上梓した。ファンの中でもことさら評価が高く、彼の最高傑作だという声もあるほどだ。スリリングかつキュート、純文学でありつつエンターテインメント、高度に構築的でありながら即興的でもある抜群の小説。ここでは、二つの異なる世界が、章ごとに描かれる。ひとつは「私」が暮らす現実の東京。もうひとつは、「壁」に囲まれた幻想的な「街」に住む「僕」。二つの世界の物語は交互に進行するが、完全な別世界であり、最初、読者には何が起きているのか全くわからない。しかし、二つの世界は、徐々に接近し、最後には驚くべき方法で重なり合うことになる。

この小説における「僕」の世界が、「不確かな壁」に囲まれた「街」である。カバー裏には詳細な地図までついていた。ここでも、作家はこの「街」にこだわっていた。ここには作家にとって書かねばならないなにかしら大切なものが象徴されているのだ。

前述の短編とは異なり、「僕」は、「影」を突き放す。“街”から脱出することを拒み、壁の内側に残る。街に対して責任があるというのだ。しかし、そのとき、(パラレルワールドとして描かれてきた)現実世界の「私」の意識は消滅に向かっていく。実は、壁に囲まれた僕の「街」とは、「私」の脳内に作り出された純粋な自己世界だったのだ。自己世界が、外部との交信を断ち、回路を閉ざし、自らの完結性を求めたとき、生命としての「私」は死んでしまう。これが先に記した、驚くべき方法で重なり合う、という帰結だった。

デタッチメント(回路を閉ざす)ことと、コミットメント(壁の外へでること)。作家は、その後も、この二項対立の図式をずっと考え続けてきた。そして、満を持して、今回作を書いた。二項対立を超える、新しい物語が展開されることになる。

はたして主人公は「街」を出るのか残るのか。私(福岡伸一)は、固唾をのんで物語を読み進めていった。第一部は、あらすじに記したとおり、初期短編『街と、その不確かな壁』を丁寧に書き直したものである。

第一部の結末、主人公の判断は、街に残る、だった。これは初期短編とは異なり、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』に同じである。しかし、これでは現実世界の「私」が死んでしまう……と危惧したのだが、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』ではここで終わった物語が、新たな展開を見せてくれる。それが、今回作の読みどころ、第二部、第三部である。

第二部では、第一部で「街」に留まったはずの主人公が、不思議なことに現実世界に戻っているところから話が始まる。「私」は、福島県Z**町の小さな図書館に職を得た。福島県が舞台になったことに、春樹ファンたちは、東日本大震災との関連を感じ、またZ**町とは、南会津町のことではないか(実際にこの町にはすてきな図書館があるという)といった深読みに興じている(もちろん解答はない)。

「私」は、前図書館長の子易さん、司書の添田さん、コーヒーショップの女性、そして図書館に通い詰める自閉症(サヴァン症候群)的傾向を持った“イエロー・サブマリンの少年”といった個性豊かな人々と出会う。徐々にこの図書館の数奇な歴史と、子易さんの正体が明らかになっていく。このあたりの展開のうまさは実にスリリングで、これまでのいかなる春樹小説よりも抑制が効いていて熟度が際立つ。

第三部は、「街」に残った私の身に起こったことが語られる。そしてなぜ、私が街から外へ出ることができたについても。それは、端的に言えば、子易さんの言葉と、イエロー・サブマリンの少年のおかげである。第三部は、第二部から続く展開とも読めるし、第二部に先立つ出来事とも読める。あるいは、第二部と第三部は、ある種のパラレルワールドとしても読める。

結局のところ、40年にわたって村上春樹が考え続け、幾度も書き直すことになった、“街”とその不確かな“壁”とはいったい何だったのだろう。村上春樹は今回作の文中に、端的なヒントを与えてくれている。

「僕は思うのですが、街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです。」

(『街とその不確かな壁』556-557ページ)

ここを読んでいて私ははっとした。自己実現とか自己同一性というときの自己意識(self)というものは、私たちが思っているほど、自明なものでも、確固たるものでもない。むしろ他者が最初にあり、その他者を名前づける言葉(ロゴス)の作用があって初めて立ち現れてくるうつろな観念である。

生物学的に見ても、自己はずっとあとになってやってくる。

免疫細胞は、ウイルスや細菌などの他者と、自己の細胞を明確に区別している。そして、すぐれて選択的に、他者を排除するように見える。

しかし、それは“見かけ上”、そのように観察できるだけである。免疫系は、実は、自己のことを何もしらない。

胎児の一時期、免疫細胞は、分裂を繰り返し、それぞれ独自の抗体を生産できる多様性を獲得する。ひとつの免疫細胞は、その細胞に固有の抗体を作り出す。だから抗体の多様性は、免疫細胞の多様性でもある。抗体の多様性は、遺伝子の再編成によって完全にランダムなプロセスで生み出される。それゆえ、免疫細胞の多様性の編成は、個人個人にとって固有のものとなる。

抗体の種類は、ざっと見積もっても百万通り以上(細かい変異を含めるともっと膨大な数になる)。胎児が赤ちゃんとなって外界に出たあと、遭遇するであろうあらゆる病原体に対応できるよう、これだけ多くの抗体レパートリーが準備されるのだ。

ここにひとつ重大な問題点が生じる。抗体レパートリーは、ランダムに生成されるから、ランダムな外敵と対峙できる一方、そのランダムさゆえに、他者と自己を区別することができない。胎児期に生成される抗体レパートリーの中には、当然のことながら、自分自身の細胞の表面にある自己タンパク質を攻撃できる抗体が含まれてしまうことになる。

生命体はこのジレンマをどのように回避するのだろうか。巧みなフィルターが用意されている。胎児期、抗体レパートリーが編成されると、それぞれの抗体を生産する免疫細胞群は、胎児の体内の血液系・リンパ系をぐるぐる何度もめぐる。その途上、もし自分自身の自己タンパク質と反応してしまう抗体を作り出す免疫細胞は、その反応を引き金として、自殺プログラムを発動させ、自らを消滅させてしまうのである。

結果として、自己に反応する免疫細胞は取り除かれ、残された免疫細胞は、まだ見ぬ他者と戦うため、体内に温存される。つまり、免疫システムは、自己を知らない。自己は他者に取り囲まれてはいるものの、そこには実体はなく、取り除かれた細胞の抜けた跡地、空疎なヴォイド(欠落)でしかない。

それゆえ、免疫システムにとって、自己と他者のあいだにあるものは「壁」ではない。自己と他者のあいだにあるのはむしろ「崖」のようなものなのである。

自己と他者は、図と地の関係にある。人と人が向かい合う図形の真ん中に、突然、壺の絵が浮かび上がるように、生物学的な自己は、他者によってのみ規定されるヴォイドなのだ。

* * *

村上春樹が、生物学の明らかにしたこのような見方にどれくらいコンシャスだったのかは定かでないが、作家的な洞察力は、このような生命のあり方について射程を延ばしていたのは確実なことだと思われる。

免疫細胞が、他者をもって、ヴォイドとしての自己の輪郭をようやく浮かび上がらせることができるように、人間の自己意識もまた、他者の存在をもって、観念(ロゴス)が作り出す虚構とみることができる。

観念(ロゴス)は壁となって、自己を守り、自己を閉ざすことができる。その一方で、壁とは、観念が作り出したフィクションであるから、そこに扉を開き、あるいは崩すことさえできるはずである。

* * *

先に記したとおり、免疫システムにとって、自己と他者のあいだにあるものは「壁」ではなく、「崖」のようなものである。それは強固な障壁ではなく、むしろ絶えず、崩れ落ちたり、積み上げ直されたりする、動的な界面である。それゆえ、自己と他者は絶えず往還し、揺らいでいる。その揺らぎは、アレルギーやアトピーのような不調や不全感に始まり、ときとしてアナフィラキシー反応や自己免疫疾患のように、生体自身の生死に関わるような大きな影響を与えうる。

今回作で、村上春樹は、自己と他者を隔てる壁が、静的なものではなく、動的なものであること、それを溶かし、流動的なものにするためにどのような条件が必要なのかを明確に提示してみせてくれた。

このような動的な世界のあり方を示唆する印象的な一節が、今回作の中にあり、ひときわ鮮やかな印象を与えてくれる。

――――

きみがぼくの街を訪れるときには、だいたいいつも二人で川べりか海辺を散歩する。都会の真ん中にあるきみの家の近辺には川も流れていなかったし、もちろん海もなかったから、きみはぼくの街に来ると、まず川か海を見たがる。そこにある大量の自然の水ーーきみはそれに心を惹かれる。

「水を見ているとなぜか気持ちが落ち着くの」ときみは言う。「水の立てる音を聞いているのが好き」

(『街とその不確かな壁』15ページ)

ぼくは海に雨が降っている光景を目にするたびに、ある種の感動に打たれる。それはたぶん海というものが永劫にーーあるいはほとんど永劫に近い期間にわたってーー変化することのない存在であるからだろう。海の水は蒸発して雲になり、雲が雨を降らせる。永遠のサイクルだ。海の水はそうやって次々に入れ替わっていく。しかし海という総体が変化することはない、海は常に同じ海だ。手を触れることのできる実体であると同時に、ひとつの純粋な絶対的な観念でもある。ぼくが海に降りしきる雨を眺めながら感じるのは(たぶん)そういう種類の厳かさだ。

(『街とその不確かな壁』66-67ページ)

――――

動的な世界を取り戻す条件は、強固な壁に見えた観念の囲いを通過する“絡路”の発見である。そして、その絡路を行き来する媒介者の存在である。先を行く他者から何かを手渡される。その何かを、継承すべき次の他者に手渡す。その媒介者として、前図書館長の子易さんが登場し、イエロー・サブマリンの少年が見出された。そのとき、自己と他者を隔てる壁は溶けはじめ、世界と時間はより動的なものとなり、私たちは自分の原点となったみずみずしい生命を回復することができる。そんな風にこの物語を読んだ。

著者はあとがきの最後で、象徴的にこう述べている。「要するに、真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある。」

街とその不確かな壁

- 著者

- 村上春樹

- 出版社

- 新潮社

- 価格

- 2700円+税