Column

時の図書館

Vol.13

笹まくら―緻密に往還する驚くべき時間の物語―

ロシア語の同時通訳者として頭角を表し、プラハで過ごした子ども時代を題材とした物語『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』や『オリガ・モリソヴナの反語法』で、大宅壮一ノンフィクション賞やドゥマゴ文学賞を次々と受賞した米原万里(1950-2006)は、優れた書き手であると同時に、類稀なる読み手でもあった。彼女の読書エッセイ『打ちのめされるようなすごい本』は私のいちばんの愛読書である。この本には、がんに侵された彼女の絶筆ともなった「癌治療本を我が身を以て検証」(週刊文春の連載コラム)が収録されている。彼女は最後の最後まで、悲劇が同時に喜劇でもあることを証明する見事な健筆をふるった。

さて、本のタイトルにもなっている、名文家の米原をもって、“打ちのめされるようなすごい本”と言わしめた本とは一体何か。

「いや同じように現在と過去を絶え間なく往復する構造ながら、もっと打ちのめされるようなすごい小説を、しかも日本人作家のそれを読んだことがあるような……それが何だったのか思い出せないもどかしさを抱えたまま」

(中略)

「アッと叫びそうになった。例の日本人作家とその作品を思い出したのだ。」

「そう、丸谷才一の『笹まくら』(新潮文庫)だった。」

丸谷才一(1925-2012)と聞いても今の若い世代には響かないだろう。しかし私たちの世代にとってはとても重要な作家だった。『笹まくら』(1966)は彼の出世作。このあと『たった一人の反乱』(1972)、『裏声で歌へ君が代』(1982)、『女ざかり』(1993)、『輝く日の宮』(2003)、『持ち重りのする薔薇の花』(2011)などがある。これらの長編小説は、およそ10年に一作くらいの割合で発表され、いずれも問題作・話題作となった。

新しい作家・作品を求めるのもよいだろう。しかし過去の名著を読んでみること、あるいはもう一度読み返すことにも大いなる意味がある。とくに自分が若い頃に読んで深く心に残った物語を、年を経て再度読み直すことは、自らの人生を生き直すことでもあると思う。

『笹まくら』は、今から半世紀も前に書かれた小説ではあるが、複雑に畳み込まれた時間軸と断片的な記憶の想起がスリリングに綾なす展開、そして国家と個人という大きな主題は、全く古びることがない。そして何よりも、時間と記憶がキーワードとなる本書ほど、“時の図書館”にふさわしい物語もない。

* * *

戦後20年が経過した1960年代半ば、40代の浜田庄吉は、某私立大学の庶務課の課長補佐として、こまごまとした学内の雑事に忙殺される日々を送っていた。ある日、浜田は、葬式を知らせる一通の葉書を受け取った。それは太平洋戦争中、20代の浜田がひととき情を交わした女性、そして浜田を救ってくれた女性・阿貴子あきこの死を知らせるものだった。

浜田は、大学の用事で学外に出た途中、交番の前に貼ってある指名手配犯の顔写真を見て、胸苦しい思いを抱く。大学へ戻ろうとして、校門前で泥棒さわぎに出くわす。窃盗犯が浜田の方に走って逃げてきて、それを追う人々がいたのだが、浜田はなすすべなくそれを傍観する。その日、家に戻って妻と何気なくテレビを見ると映画が放送されていた。それはFBIの追跡を必死にかわそうとする逃亡犯のサスペンスものだった。浜田は、耐えられなくなってテレビを消し、妻に怪訝な顔をされる。

そして浜田は思い至る。「おれは今日一日じゅうずっと、追われる男たちに同情して暮らした。みんな、追われる男たち。自分ではそのことの意味にすこしも気づかないで」。

「昭和十五年の秋から昭和二十年の秋まで、浜田は徴兵忌避者として生き続けた」――食うや食わずのまま、身分を偽って日本全国を命がけで逃げまわっていた頃の自分自身に浜田は同情していたのだ。浜田の記憶は過去へと引き戻される。

* * *

小説『笹まくら』が名作である理由は、時間軸の構成が見事なまでに巧みで、しかも読むものを引き込んで離さないサスペンスに満ちていることである。

基本的に、現在(1960年代半ば)の時間に沿って物語は進んでいく。

終戦のあと、逃亡生活から実家に戻った浜田は、町医者の父のつてで、私立大学の理事・堀川を紹介され、その口利きで私立大学の事務職につく。20年を経て、課長補佐となった浜田の日常は地味で平凡なものであったが、若くて美しい妻をめとり(これも堀川理事の仲介だった)、給与も普通に暮らすには不自由なく、地位も出世とは言えないまでもこの私立大出身でない者にしては妥当であり、浜田は現在の暮らしに満足していた。

しかし、そこに不穏な波風がたち始める。浜田に、課長への昇進話が持ち込まれる。ところがこれを面白く思わない同僚が妨害工作を始めるのだ。その際、利用されたのが、浜田の過去だった。国の命令にしたがわない徴兵忌避は、戦争中は最大級の重大犯罪だった。もし発覚すれば逮捕されて極刑になるか、懲罰的に最前線に送り込まれ戦死は免れない。にもかかわらず、徴兵忌避を完遂し逃げ切った浜田は、戦後は反戦のヒーローだった。軍が解体され、国家体制が180度転換された戦後、浜田の行動を咎めるものはなかった。むしろ、そのヒロイックな行動にあこがれて浜田に接近しようとする女性が複数現れることにもなった。

ところが戦後20年を経過すると社会の風潮が少しずつ変容することになっていく。1964年に東京オリンピックが開催され、日本が高度経済成長の幕開けに差し掛かろうとする頃である。国家が自信を回復し、再軍備、核の保有といった勇ましい議論が登場し、社会が少しずつ右傾化する気配が漂っていた。その風潮に大学も無縁ではいられなかった。浜田の奉職する渋谷の私立大学は、構内に神社があるような、もともと国粋主義的な出自を持つ大学だった(これはどうやら作者の丸谷才一自身が勤務したことがある国学院大学がモデルになっているようだ)。

この時代背景の中で、浜田の徴兵忌避の経歴がどこからともなく漏れて、徐々に問題視されるようになる。浜田を取り巻く人々の多くは、それぞれ悲惨な戦争体験・徴兵体験を持っていた。誰もが、浜田の英雄的な行動を羨望しつつ、本心では浜田を「卑怯者」として否定したいのだった。

浜田の昇任話を妬んだ小心者の同僚が利用したのもこのことだった。大学に出入りしている右翼的な雑誌に、昇任人事を問題視するようなゴシップ記事を書かせた。それに反応したのが、学内の左翼的な学生新聞だった。おりしも、米国ではベトナム戦争が進行しており、良心的な米国人徴兵拒否者が注目されていた。学生新聞はいう。浜田はその先駆者である。学内人事に、学外の雑誌が介入することなど許されない……。

しかし、このような騒動が湧き上がること自体が浜田にとってすべて不利に働いていった。学内は対立する理事を中心に異なる派閥が幅を聞かせており、浜田はその争いに不可避的に巻き込まれていく。浜田の後ろ盾になっていたはずの堀田理事も、ことなかれ主義と自己保身から浜田を遠ざけようとする。浜田の昇任は白紙となり、かわりに地方の付属高校の閑職に移動する話が持ち上がる。

浜田の思いは希望的観測と悲観的絶望とのあいだを右往左往する。その度に、戦争中、徴兵忌避者としてさすらいの旅を続けたいちシーン、いちシーンが想起されてくる。いかにして身寄りも、資金もない逃亡生活が成立したのか、途中、どんな危機に見舞われたのか、一つ一つが実に丁寧に、まるでそこに居合わせたかのごとく具体的にフラッシュバックされていく。時間と空間を往還する浜田の意識の流れが、ごく自然に記述されるのである。

この筆致がすばらしい。いやすばらしすぎる。現在の記述が、不意に過去の追憶に連結し、また自然にもとの現在に戻る。そこには、改行もなく、場面転換の接続詞もない。ときには、文章自体が、不連続に切断されている箇所さえある。過去と現在の往還はシームレスに、ほとんど即興的に行われる。だから読者は、注意して読まないと、いつ時間軸・空間軸が変換されてしまったのか気づかないほどなのだ。

しかしもちろんこの小説は、即興的に書かれたわけではない。むしろ、極めて緻密に、構成的、設計的に構築されている。

一番古い記憶は、昭和13年という戦争が近づきつつある当時、学生だった浜田たちが国家とは何かを論じた場面である。そのあと昭和14年には先輩・柳が先に招集され、部隊内でいじめをうけ自死するという報に接する。翌15年、浜田の親友、堺は招集を前に自暴自棄となり、渋谷で暴飲暴食をする。このシーンは可笑しい。堺は徴兵検査を欠格にするため絶食をしていたのだが、我慢の限界を超えたのだ。ビフテキ、マカロニ・グラタン、ロース・トンカツ、コンソメ、ヒラメのバター焼き、ポタージュ……次々と平らげた堺は、タルタル・ステーキまで所望する。おまけに二人はこの店を出たあと寿司屋に行く。それを活写する丸谷の筆は実に楽しそうである。戦争前、東京ではこんなメニューを食べることができたのだ(当然、丸谷は時代考証の上で書いているはずだし、丸谷自身、浜田とほぼ同じ時代を生きたのだ)。

そして昭和15年秋、徴兵忌避を決意した浜田がひそかに東京を去るシーン。浜田は、杉浦健次と名を変え、最初はラジオや時計の修理工、やがては、縁日や学校前で子ども相手に砂絵を売る香具師(やし)として放浪する。一つの場所にとどまると怪しまれるので、北は北海道から南は九州、そして朝鮮にまでたえず移動を続ける。そんな中、彼は山陰でひとりの女性と出会う。それが阿貴子だった……。

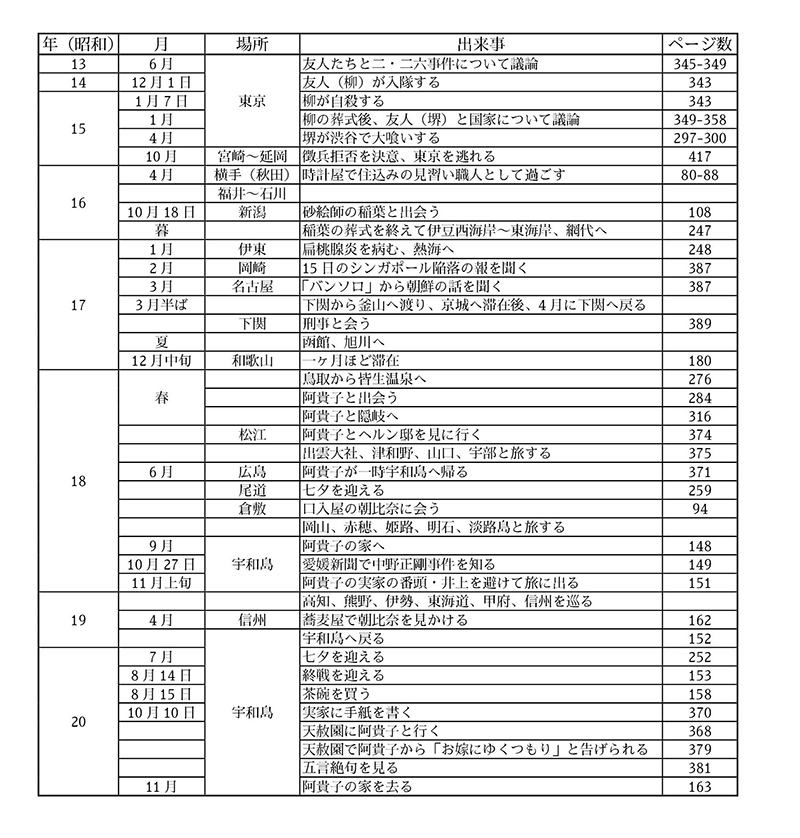

一連の出来事は、昭和年表の時間軸上に起きたことなのであるが、それが小説の中の現在(1960年半ば)のいつ想起された記憶なのか。丸谷の創作過程が知りたくなって、私は年表を作ってみた(表1)。昭和の年号、出来事と場所、それが記述されている小説のページ数(新潮社文庫版に拠る。ページ数が増えるごとに「現在」時間が経過していることになる)を対照した。

この表から浮かび上がってくることは、記憶の時間軸が意図的に逆転されている、ということである。年表的に一番古い昭和13年の記憶は、小説の最後の方でようやく明らかにされる一方、昭和20年夏の終戦の頃のこと(杉浦がようやく逃亡生活から解放される頃)のことは、小説の比較的前半部分で思い出される。つまり記憶の構造が故意に倒叙されている。

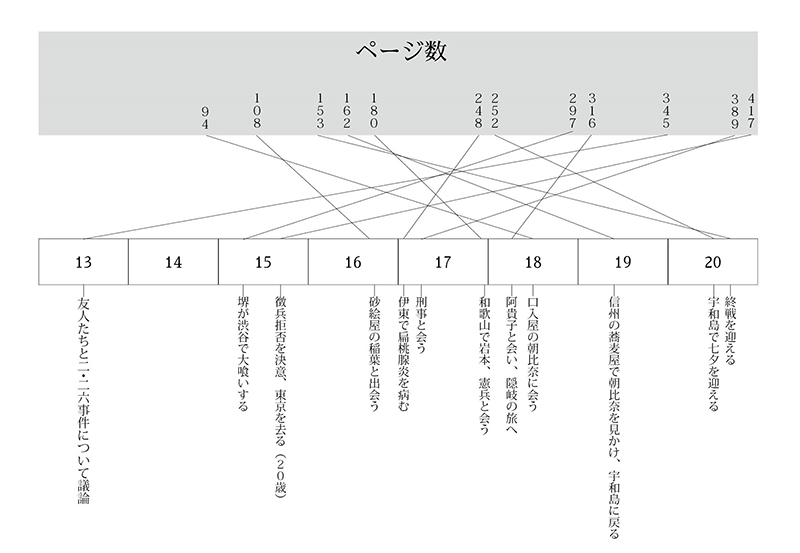

このことをより明らかにしたのが、表2である。これは、上段のカラムに小説の進行ページ、下段のカラムに戦争中の年表を配し、小説進行中の何ベージに、戦争中のいつの記憶が参照されるのか、線で結んでみたものである。見事なまでに線は中央部を交点として左右交差しているかがわかる。

これは確かに、作家の小説的なたくらみということができる一方、私たちの意識の流れ、時間感覚、記憶というものの不確かさ、揺らぎというものを如実に表現している。実際、私たちは、2年前に起きた出来事と5年前に起きた出来事、さらには7年前、10年前に起きた出来事を、その出来事だけから明確に順序立てることはできない。どれも昨日のことのように鮮明な記憶であると同時に、夢のように頼りない記憶でもある。もし順序立てられるとすれば、それはあの地震が起きる前だったから、とか、ちょうどこんな事件がニュースを賑わせていた頃のことだからとか、何らかのリファレンスがない限り、あるいは手帳や日記といったこれまた自分の記憶の外側の記録がない限り、時間軸を語ることができない。

『笹まくら』は、時間というものの不在、記憶の不確実性を表現してあまりある。それが現在の主人公の日常――大学内の人間関係の摩擦、夫婦のあいだのすれ違い、姉や弟とのやりとり――そういった時間の流れの中のつまらない虚栄心、嫉妬、不快な思いつき、ささやかな希望などのあいだに不意に過去が去来する。表現の精密さ、比喩の巧みさが際立つ。

実は、ここがこの小説のクライマックスだと私は思う。浜田は、自由のありかに気づかされるのだ。戦争中、あれほどまでに食うや食わずの流浪の旅を続けて、自分はいったい何を求めていたのか。国家という虚構からの、制度という虚構からの自由ではなかったか。それならば、戦後になって彼がうつうつと積み上げてきた虚構が、すべてが失われようとしている今、どうして再び、あのときと同じ生き方を選ぶことに思いが至らなかったのか。

つまり『笹まくら』は、自由の意味を探すの物語でもあるのだ。

小説は、このあと昭和15年の10月、浜田に入隊の招集がかかったところへ戻る。そして最後の最後まで物語を読み終えたとき、この壮大な時間の物語の円環構造がぴたりと閉じられることになる。全くもって鮮やかすぎるエンディング。舌をまくような見事さである。“打ちのめされるようなすごい本”という米原万里の評は完全に正しかった。

笹まくら

- 著者

- 丸谷才一

- 出版社

- 新潮文庫

- 価格

- 710円+税